Дагестан в творчестве Айвазовского

Для всех нас творчество художника Ивана Константиновича Айвазовского неразрывно связано с морем. Но этот мастер оставил много прекрасных полотен, написанных на самые разные темы. И в их числе «Стычка ширванцев с мюридами на Гунибе», что хранится в Государственной Третьяковской галереи.

Взятие Гуниба — военная операция Кавказской армии под командованием генерал-адъютанта Александра Барятинского по блокаде и штурму ставки имама Шамиля, объединившего горцев западного Дагестана и Чечни в Северокавказский имамат. Стычка произошла в ауле Гуниб на одноимённом горном плато в Дагестане. Это был последний район, подконтрольный Шамилю (ранее штурмом была взята его резиденция в Чечне, после чего прежние его сторонники прекратили сопротивление). Взятие Гуниба происходило 9-25 августа 1859 года. В результате Шамиль, более двадцати лет воевавший с могущественной Россией, был пленён и организованное сопротивление на северном Кавказе в целом прекращено.

Кавказская война

Причиной Кавказской войны (1817–1864) было стремление России ликвидировать очаг разбоя, работорговли и англо-турецких интриг против присутствия России на Кавказе. После присоединения грузинских, азербайджанских и армянских земель (1803–1813) связь России с ними осуществлялась через земли Дагестана, Чечни и Абхазии, которые подвергались постоянным грабительским нападениям горцев. Значительная часть чеченских тейпов ещё в 1781 г. решила добровольно войти в Российскую империю, однако часть местных вождей этому воспротивилась.

Силы горцев и России были, конечно, неравными и исход военных действий рано или поздно должен был закончиться в пользу русских войск. Но военные действия не прекращались, подогреваемые иностранными эмиссарами и деньгами, к тому же в 1853 году Россия вступила в Крымскую войну, продолжавшуюся три года…

Золото слепило глаза

Шамиль был одарён большим умом. Провозглашённый имамом в 1834 году, ему довольно долго удавалось удерживать власть на некоторых территориях северного Кавказа. Для русской империи он представлял реальную угрозу. В итоге власти поняли, что бороться с имамом можно не только оружием, но и золотом.

Алчность и предательство сделались главными врагами Шамиля. Некоторые его наибы стали злоупотреблять властью. Они притесняли и грабили свой народ, чем вызывали гнев. Естественно, многих имам смещал, отправлял в ссылку и даже казнил. Но усмотреть за всеми не удавалось. Золото слепило многих. В итоге всё больше и больше людей переходили под власть царя, желая избавиться от своих ненавистных наибов. Как потом скажут исследователи: «Власть Шамиля была уничтожена коварством и изменой наибов и его приближённых, русским войском и золотом».

В 1859-м Шамиль с верным ему войском укрепился в ауле Гуниб.

Пленение Шамиля

Кто когда-либо бывал в Дагестане, знает, что аул Гуниб носит тоже название, что и гора, которая представляет собой природную крепость. Она возвышается над окружающими ущельями на 200-400 метров и по большей части периметра имеет практически отвесные склоны. Вершина горы — это продольная ложбина, вдоль которой протекает ручей. В восточной части плато он опускается водопадами с высоты десятков метров к реке Каракойсу.

Защитники Гуниба под командованием Шамиля укрепили наиболее удобные для подъёма участки горы завалами из брёвен, приготовили по краям плато груды камней, которые собирались обрушить на штурмующих, и выставили часовых по всему периметру, чтобы не допустить неожиданного нападения.

Но 25 августа 1859 г. аул был взят штурмом, и легендарный Шамиль после переговоров вместе с 400 мюридами сдался князю Барятинскому, став пленником русского царя.

Жизнь

Барятинский подтвердил данные ранее гарантии безопасности самому Шамилю и членам его семьи в случае сдачи в плен. Также он сообщил, что имаму придётся отправиться в Петербург для ожидания решения императора о его судьбе.

Шамилю не только сохранили жизнь, но и предоставили дом в Калуге для проживания со всем семейством. Рядом построили мечеть, выделили 15 тысяч рублей годового содержания, сын его воспитывался в Пажеском корпусе. Такое великодушие было для него непостижимым, его сердце было побеждено и вскоре ненависть к русскому царю сменилось чувством благодарности.

Выехав в начале 1870 года со всем семейством на богомолье в Мекку, Шамиль умер в г. Медина 4 февраля 1871 года.

Путешествие на Кавказ

Художник Иван Айвазовский предпринял путешествие на Кавказ и Закавказье в 1868 году, то есть через почти десять лет после описанных событий. Поездка в высокогорный Дагестан в творчестве живописца оставила неизгладимый след, подтолкнув мастера перенести непривычные для его кисти пейзажи на холст. Коллекция его работ, основу которой составляют картины на морскую тематику, пополнилась изображением спокойного горного массива вокруг кавказского аула Гуниб.

Ступая «по следам» аварца Шамиля, взгляд творца остановился на селе Гуниб, где он сдался в плен. Кудесник, виртуозно владеющий кистью, представил миру картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны» (Государственный русский музей).

Свежий воздух, ветер, наполненный пьянящим ароматом горных трав, кружили голову мастера. В созерцании горного величия художнику посчастливилось провести на Кавказе достаточно времени, чтобы искусно перенести своё видение сельского предгорья на полотно.

Очарование гунибских массивов Айвазовский выразил в плавных линиях и мягких оттенках. Картина словно излучает тёплый свет, и это несмотря на заснеженные верхушки кавказских гор. Гармония использованной палитры оставляет приятное послевкусие и желание вновь вернуться к созерцанию этого произведения…

Стычка ширванцев с мирюдами на Гунибе

Ещё одной работой Айвазовского — результатом его путешествия на Кавказ, стала картина «Стычка ширванцев с мирюдами на Гунибе», на которой запечатлена схватка солдат Ширванского пехотного полка с мирюдами.

Здесь мы видим практически прямые, полностью обнажённые склоны горы Гуниб. Судя на всему, схватка кипит жестокая — в глубокую пропасть летят гибнущие люди. Шансов на спасение у них просто нет…

С той поры минуло больше века. Сегодня гора Гуниб выглядит несколько иначе. Она всегда облачена в роскошную мантию из разноцветия трав. И эта природная крепость, по-прежнему величественно держа осанку, гостеприимно приглашает всех посетить её горное царство…

Источник

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ Айвазовский – повелитель морской стихии ( часть 2 ).

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ Айвазовский – повелитель морской стихии ( часть 2 ).

Творчество Айвазовского своего рода морская энциклопедия. Из нее можно в деталях узнать о любом состоянии, в каком пребывает водная стихия — штиль, легкое волнение, шторм, буря, производящая впечатление вселенской катастрофы. В его работах можно увидеть море в любую пору суток — от светозарных восходов до лунных ночей; и в любое время года насчитать десятки оттенков, окрашивающих морские волны — от прозрачных, почти бесцветных через все мыслимые нюансы голубизны, синевы, лазури до густой черноты. Айвазовский прекрасно умел передать раскат волны на песчаном берегу, чтобы было видно прибрежный песок, просвечивающий сквозь пенистую воду. Он знал множество приемов для изображения волн, разбивающихся о прибрежные скалы. Но воспроизвести море таким, как оно есть, Айвазовский считал невозможным и потому никогда не писал с натуры, полагаясь лишь на воображение.

Море предстает в его картинах многоликим, то стихией, не подчиняющейся никаким законам, сокрушающей человека, то манящей далью, символом романтической мечты. Перед зрителем – безграничное морское пространство и бескрайнее небо над ним. На первом плане – волна с гребешками пены – «волна Айвазовского», как называли ее современники. Палитра необычайно богата, она сгущается от зеленоватых, серебристых, изумрудных оттенков до глубокой, чернеющей синевы у горизонта. В центре – одинокий парус, символ ничтожности человека перед мирозданием и одновременно знак романтической жажды странствий.

Родившийся в Феодосии, Айвазовский чувствовал, как его притягивает море. Несмотря на то, что у художника есть картины с пейзажами суши, море для него является настоящей родной стихией. Он понимает и раскрывает её лучше, чем кто-либо другой. Айвазовский с лёгкостью передает зрителю «настроение» морских вод: их двойственность, тишину или ярость. Его картины просто зачаровывают. Глядя на полотна, зритель готов просто раствориться в морских пучинах.

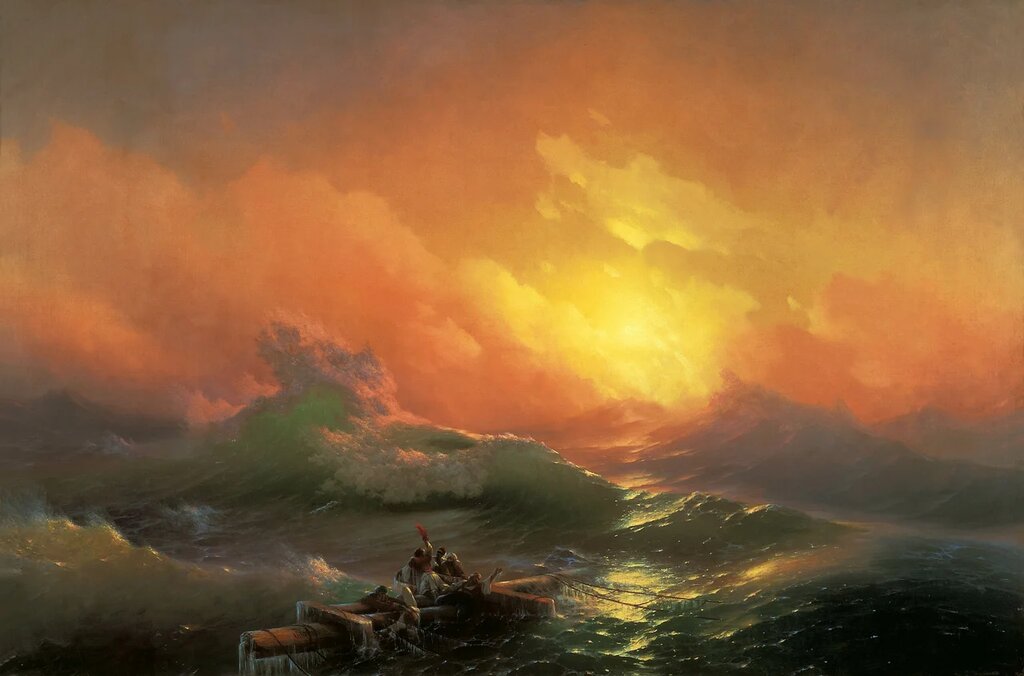

К раннему периоду творчества Айвазовского, отмеченному стремлением передать особое состояние природы, относится картина “Девятый вал” (1850). В ней передана сила, пробужденная в человеке стихией. Возвышенное романтическое чувство передано в колорите — в контрастах насыщенного темно-зеленого цвета волн, марева, окутавшего рассветное солнце, в оттенках пенных гребней бушующего моря, в ярком пятне заката на фоне грозных, бушующих волн.

В творчестве можно проследить появление ряда картин, изображающих открытое море в полуденный час, написанных в голубой красочной гамме. Сочетание холодных голубых, зеленых, серых тонов придает ощущение свежего бриза, поднимающего зыбь на море. Прелесть этих картин заключается в хрустальной ясности, искрящемся сиянии, которое они излучают. Этот цикл принято называть “голубыми Айвазовскими”.

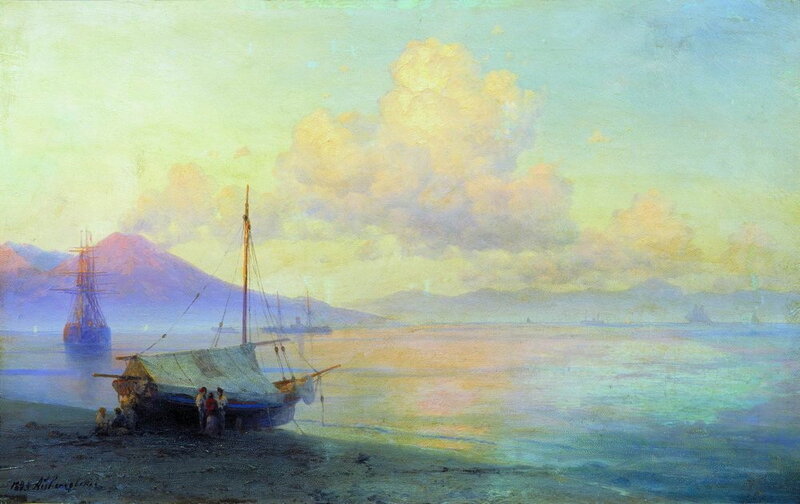

Многочисленные пейзажи, запечатлевшие восходы и закаты на море просто грандиозны. Небесная чистота и сияние солнечных отблесков на безмолвной поверхности воды на картине «Утро на Море» :

Утро на море 1849 85х101

Неаполитанский залив ранним утром 1897 61х94

«Купанье овец» 1877 Холст, масло 56 х 74 Иркутский художественный музей Иркутск

«Утро на море» 1883 Холст, масло 110 х 163 Национальный художественный музей Республики Беларусь Минск

«Море» 1882 Холст, масло 32 х 47 Ростовский областной музей изобразительных искусств Ростов Россия

В своих пейзажах Айвазовский завязывает своеобразную интригу: ситуация подается, что называется, «на грани», когда пучина вот-вот поглотит людей или, наоборот, позволит им уцелеть. Зритель сам может представить, какая страшная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж корабля, как гибли моряки. Автор нашел точные средства для изображения величия, мощи и красоты морской стихии.

«Марина» 1874 Холст, масло 21 х 31 Музей армянской конгрегации мхитаристов Венеция. Остров св. Лазаря

«Морской пейзаж» 1870 Холст, масло 132 х 162 Дилижанский краеведческий музей Петергоф, Ленинградская область Россия

Для графических работ Айвазовский пользовался разнообразными материалами и техническими приемами. К шестидесятым годам относится ряд тонко написанных акварелей, сделанных одним цветом — сепией. В 1860 году Айвазовский написал прекрасную серию “Море после бури”. Эту акварель Айвазовский послал в подарок П. М. Третьякову. Широко пользовался Айвазовский мелованной бумагой. Рисунок “Буря” (1855) был сделан на бумаге, тонированной в верхней части теплым розовым, а в нижней — серо-стальным цветом. Различными приемами процарапывания тонированного мелового слоя Айвазовский хорошо передал пену на гребнях волны и блики на воде.

Шестидесятые и семидесятые годы принято считать периодом расцвета творческого дарования Айвазовского. В эти годы он создал ряд замечательных полотен: “Буря ночью” (1864), “Буря на Северном море” (1865), которые относятся к наиболее поэтическим картинам Айвазовского.

«Буря на Северном море» 1865 Холст, масло 276 х 202 Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского Феодосия

В бурю 1899 152х107

«Буря у мыса Айя» 1875 Холст, масло 215 х 325 Государственный Русский музей Санкт-Петербург

О ней писал Ф.М. Достоевский: «В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре. И этого свойства таланта г‑на Айвазовского нельзя назвать односторонностью уже и потому, что буря сама по себе бесконечно разнообразна. Заметим только, что, может быть, в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным, и не потому ли зритель не замечает излишних эффектов в бурях г‑на Айвазовского?»

Буря 1857 Холст, масло 100 х 149 Третьяковская галерея В картине «Буря» бушующее море и грозовое небо превращаются в единую неразрывную стихию. Сине-черные тучи низко нависают над водой и делают почти неразличимыми силуэт корабля и очертания гор, едва проступающих на втором плане.

Чёрное море. На Чёрном море начинает разыгрываться буря 1881 Холст, масло 149 х 208 Государственная Третьяковская галерея Москва

В волнах 1893

Грандиозный холст «Волна» – яркий образец позднего творчества художника. Живописец отходит здесь от ранней романтической «цветистости» и приближается к реалистическому решению. Интересно заметить, что это полотно он создает в возрасте 72 лет.

Небо всегда занимало большое место в композиции картин Айвазовского. Воздушный океан — движение воздуха, разнообразие очертаний облаков и туч, их грозный стремительный бег во время бури или мягкость сияния в предзакатный час летнего вечера иногда сами по себе создавали эмоциональное содержание его картин.

Буря у берегов Ниццы 1885 118х150

С каждым мазком художника, картины Айвазовского передают все больший драматизм. И успех мастера как раз в огромных возможностях передавать шокирующую реалистичность происходящего. Зритель будто начинает видеть сквозь безбрежные просторы волн, где показываются обломки погибших кораблей. С такими великолепными работами можно смело утверждать, что картины Айвазовского – это произведения влюбленного в природу и море великолепного мастера. Ему удалось на каждом полотне сохранить незабываемую экспрессию и очарование душевной теплоты и света. И именно эта верность необычному стилю и волнующим сюжетам пленяет каждого ценителя шедеврального таланта мастера.

Океан 1896 67,5х100

1867 году Айвазовский создает большой цикл картин, связанный с восстанием жителей острова Крит против турецкого ига.

В 1868 году Айвазовский предпринял путешествие на Кавказ. Он писал предгорья Кавказа с цепью снеговых гор на горизонте, панорамы горных массивов, уходящих вдаль, как окаменевшие волны, Дарьяльское ущелье и затерявшийся среди скалистых гор аул Гуниб.

«Цепи Кавказских гор» 1869 Холст, масло 139 х 170 Ярославский художественный музей Ярославль Россия

Среди десятков картин на армянскую тему особенно привлекают внимание мастерством исполнения и психологизмом портреты бабушки художника и его старшего брата Габриэла, католикоса Хримяна, новонахичеванского городского головы А. Халибяна. Айвазовский создал целый ряд картин на библейские и исторические сюжеты: в их числе “Крещение армянского народа” и “Клятва. Полководец Вардан”. В ряду этих работ и большое полотно “Сошествие Ноя с Арарата”, где утонченная гармония легких тонов передает пронизанную утренним светом свежесть воздуха и величие библейской земли.

Принадлежа по вероисповеданию армянской апостольской церкви, Айвазовский создал целый ряд картин на библейские, а также исторические сюжеты. В числе последних — «Крещение армянского народа» и «Клятва. Полководец Вардан», в свое время украшавшие одну из феодосийских армянских церквей и пробуждавшие в прихожанах патриотические чувства.

Сюжетом для картины «Крещение армянского народа» послужил переломный момент в истории армянской культуры. Ее расцвету способствовало принятие армянами христианства. В самом начале IV века, при царе Трдате III (287-330), который в борьбе с экспансией Персидской державы Сасанидов опирался на Рим, эта религия была узаконена как государственная. Армения, таким образом, является сегодня одним из древнейших христианских государств.

Крещение армянского народа.Григорий Просветитель(IV в)

«Клятва. Полководец Вардан»

В 1869 году Айвазовский отправился в Египет для участия в церемонии открытия Суэцкого канала. В результате этого путешествия была написана панорама канала и создан ряд картин, отражающих природу, жизнь и быт Египта, с его пирамидами, сфинксами, караванами верблюдов.

Радуга 1873 Холст, масло 102 х 132 Третьяковская галерея

Его привлекали необычные эффекты света, отраженного в плоскости воды, не случаен и излюбленный романтиками мотив радуги. В картине Айвазовского зависшая над штормовым морем радуга окрашивает водяные брызги, а просвечивающая сквозь них морская вода приобретает розоватый оттенок. Высокая волна закрывает линию горизонта, и преображенная радужным светом морская стихия, с которой борются люди, спасающиеся с тонущего корабля, становится главным героем полотна.

«Буря у скалистых берегов» 1875 Холст, масло 73 х 102 Армянское общество культурных связей Ереван

Свет как идея играет в творчестве Айвазовского значительную роль. Изображая море, облака и воздушное пространство, художник фактически изображает свет. Свет в его искусстве — символ жизни, надежды и веры, символ вечности.

Буря на Ледовитом океане 1864 208х148

Айвазовский был близок со многими передвижниками. Его блестящее мастерство высоко ценили Крамской, Репин, Стасов и Третьяков. Айвазовский стал устраивать выставки своих картин в Петербурге, Москве, во многих других больших городах России задолго до организации передвижных выставок. В 1879 году Иван Константинович посещает Геную, где собирает материалы об открытии Америки Колумбом. В 1880 году Айвазовский открыл в Феодосии первую в России периферийную картинную галерею.

«Буря» 1886 Холст, масло 84 х 142 Ярославский художественный музей Ярославль Россия

В 1898 году Айвазовский написал картину “Среди волн”, которая стала вершиной его творчества. Художник изобразил бушующую стихию — грозовое небо и бурное море, покрытое волнами, как бы кипящими в столкновении одна с другой.

Среди волн 1898г, холст, масло, 284×429 см Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского

В 1899 году он написал небольшую картину, прекрасную по ясности и свежести колорита, построенного на сочетании голубовато-зеленого цвета воды и розового в облаках — “Штиль у Крымских берегов”. Штиль у крымских берегов [1899] Жанр: морской пейзаж Основа: холст Техника: масло Местонахождение: Феодосийская галерея, Феодосия

По мере того как накапливался творческий опыт и мастерство Айвазовского, в процессе работы художника произошел заметный сдвиг, сказавшийся на его подготовительных рисунках. Теперь он создает набросок будущего произведения по воображению, а не по натурному рисунку, как он это делал в ранний период творчества. Не всегда Айвазовский сразу удовлетворялся найденным в эскизе решением, например, имеются три варианта эскиза к последней его картине “Взрыв корабля”. Айвазовский говорил о методе своей работы: “Набросав карандашом на клочке бумаги план задуманной мною картины, я принимаюсь за работу и, так сказать, всею душой отдаюсь ей”.

С неутомимостью и поразительной быстротой художник работал до конца своих дней. Он скончался в Феодосии 2 мая 1900 года во время работы над картиной «Взрыв турецкого корабля».

Согласно воле Айвазовского его погребли в Феодосии во дворе церкви Сурб Саргис, где он был крещен и где венчался. Надгробная надпись — высеченные по-древнеармянски слова историка V века Мовсесе Хоренаци — гласит: “Родился смертным, оставил по себе бессмертную память”.

Источник