Климатическая характеристика бассейна Аральского моря

Бассейн Аральского моря, расположенный в самом центре Евразии, захватывает зону субтропических широт и южную окраину умеренных широт. Расположение территории в зоне внутриматериковых пустынь, удаленность от морей и океанов обуславливают четко выраженную континентальность и аридность климата.

Основные черты климата — обилие тепла, дефицит влаги, продолжительное жаркое сухое лето и короткая теплая зима, значительные величины испаряемости.

Территория Средней Азии и Южного Казахстана разделена на природные пояса, зоны и провинции. Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда СССР и почвенно-географическому районированию, на равнинах Средней Азии выделяются два климатических пояса — суббореальный и субтропический, который выделяются на зоны и провинции. Граница между суббореальным и субтропическим поясами проводится примерно по 43о северной широты — по южному побережью Аральского моря. Эту границу можно назвать условной — чисто климатической. В целом на равнинах Средней Азии и Южного Казахстана выделяются суббореальные и субтропические пустынные ландшафты, а на подгорных и предгорных равнинах — суббореальные пустынно-степные и субтропические полупустынные ландшафты.

Особенности температуры воздуха в регионе

В пределах пустынь Средней Азии средние температуры и продолжительность безморозного периода возрастают с севера на юг. Количество месяцев с положительными средними температурами на юге 11-12, в средней полосе пустынь 8-14, в северной 7-8. Безморозный период продолжается в Кизил-Атреке 271 день, в Кара-Кала 236 дней, в Термезе 234, в Байрам Али 212, тогда как в северных пустынях только 150-190 дней. Вегетационный период (со средними температурами выше 10 0 С) имеет на юге сумму температур в среднем 4500-5600 о С, на севере — только 3200-4000 о С. Максимально высокие температуры наблюдаются на юге — до 48-49 о С (Каракум и Кзылкум) в летние периоды года, а минимальные (абсолютный минимум) — до -36 о С на севере.

Атмосферные осадки

Атмосферные осадки выпадают, главным образом, в зимне-весенний период и количество их варьирует от 90-450 мм/год на равнинах, включая низкие предгорья, до 1000-1500 мм/год в горах. По среднемноголетним данным наиболее дождливым периодом в регионе является март-апрель. Наиболее “сухим” месяцем — июнь-август. Общее количество дней с осадками на равнинах Средней Азии варьирует от 30 до 70 в году.

Для жаркого полугодия характерны крайняя сухость воздуха — относительная влажность воздуха летом равна 27-35%. В Каракумах днем она иногда снижается до 4-5 %, а вблизи Каспийского моря повышается до 50%. Зимой она выше — днем в пределах 40-65 %, ночью 70-90%.

Высокие температуры и дефицит влажности обусловливает высокую испаряемость.

При гидроморфном режиме величина испарения (Еr) значительно превышает сумму осадков (в 1,26-4,55 раза) за счет испарения грунтовых вод. Водный режим гидроморфных почв выпотной, интенсивность которого колеблется при уровне грунтовых вод (УГВ) < 3.5 м от 0.35 до 3.55 от суммы осадков.

Малое количество осадков при высокой испаряемости способствует очень небольшому и неглубокому увлажнению почв и сохранению солевых запасов в верхнем метровом слое почв. Несколько большее увлажнение и, естественно, несколько большая промываемость почв характерны для подгорных равнин Средней Азии.

В гидроморфных ландшафтах различия в климате суббореальных и субтропических пустынь проявляются более отчетливо. Так, изменяется критическая глубина грунтовых вод: от 250 см на севере до 300 см — на юге, возрастают испаряемость и испарение с их поверхности. Расчетные показатели испарения грунтовых вод с глубины 1 м в суббореальных и субтропических пустынях свидетельствуют о том, что в южных субтропических пустынях испарение при одинаковом уровне грунтовых вод возрастает в 1,7 раза по сравнению с суббореальными. Это способствует активизации выпотного режима и соленакопления.

Таким образом, климатические особенности равнин бассейна Аральского моря характеризуются высокой теплообеспеченностью и низким естественным увлажнением (коэффициент аридности Ка < 0.12-0.30; коэффициент континентальности Кк = 220-290; индекс сухости R = 2.5-12).

Климатические особенности суббореальных и субтропических пустынь и полупустынь в целом достаточно близки.

Климатические показатели равнин Средней Азии способствуют сохранению солевых запасов в почвах автоморфного ряда на глубине ниже 0.5-1.5 м (что связано с низким атмосферным увлажнением) и определяют аккумуляцию солей в почвах гидроморфного ряда при глубине грунтовых вод меньше 3-3.5 м вследствие высокой испаряемости.

Ветровой режим

Характерной особенностью климата большинства аридных стран является ветровой режим. Ветер часто формирует поверхность аридных ландшафтов, особенно в песчаных пустынях, усиливает испаряемость и испарение, способствует эоловому солепереносу. Средняя скорость ветра на побережье Каспия и Арала достигает 6 м/с. На юге равнин она колеблется около 2 м/с, однако на предгорных равнинах, в межгорных долинах скорость ветра может достигать 34-36 м/с (район Голодной степи). Данные по сезонному изменению скорости ветра показывают, что наиболее “спокойными” по ветровой деятельности являются сентябрь-октябрь. Наиболее ветренным является период с января по май. В целом же регион характеризуется как зона умеренных ветров. В последние годы в связи с обсыханием береговой зоны Арала значение ветра, как фактора, определяющего перенос пыли и солей на окружающий территории, резко возросло. Так, по оценкам специалистов (Боровский, 1978; Орлова, 1983) в ряде регионов Средней Азии привнос солей ветром может достигать огромных величин — 3-5 т/га в год.

Таким образом, климатические факторы Средней Азии и Южного Казахстана предопределяют развитие нежелательных эколого-мелиоративных процессов при освоении и орошении земель при условии нарушения параметров мелиоративных режимов орошаемого земледелия.

Источник

Моря СССР

Аральское море

Основные физико-географические черты. Окруженное со всех сторон сушей, Аральское море расположено в зоне пустынь Средней Азии между 46°53′ и 43°26′ с. ш., 58°12′ и 61°58′ в. д. и лежит на 48,5 м выше уровня океана. Оно удалено на 4300 км от Атлантического, на 2500 км от Северного Ледовитого, на 18 000 км от Тихого и на 1800 км от Индийского океанов, открыто с запада, севера и востока, а с юга защищено высочайшими горными системами. Отмеченные особенности географического положения, полная изоляция от Мирового океана делают Арал своеобразным водоемом, который относится к типу «море-озеро».

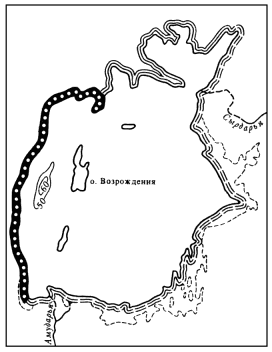

Только со времени формирования приаральской дельты Амударьи создались условия для наполнения впадины водой, что произошло в течение всего нескольких сот лет. По существующим представлениям Аральское море в контурах, близких к современным, образовалось немногим более 10 тыс. лет назад, т. е. это очень молодое море. В настоящее время его побережье довольно сложно и деталях и представлено различными геоморфологическими типами берегов, с которыми в общем хорошо согласуется рельеф котловины Аральского моря. Это наглядно показывает карта (рис. 1, 2).

Рис. 2. Типы берегов и рельеф дна Аральского моря. Усл. обозначения см. рис. 1.

Одна из физико-географических особенностей замкнутого Аральского моря — изменение его морфометрических характеристик, связанное с непостоянством объема воды в нем соответственно различным высотным положением уровня и разными размерами площади водной поверхности моря. С начала и до 60‑х гг. текущего столетия в условиях относительно стабильного количества воды в котловине моря его уровень мало отклонялся от отметки 53 м абс. выс.

После 1960 г. под антропогенным влиянием речной сток в море стал резко сокращаться, соответственно уменьшаться объем воды в нем и быстро снижаться уровень моря. К 1976 г. он понизился до отметки 48,5 м абс. выс., т. е. почти на 4,8 м по сравнению со средним многолетним положением. При этом площадь моря сократилась примерно на 11 тыс. км 2 (17%), а объем вод уменьшился примерно на 290 км 3 (27%) от соответствующих показателей на отметке 53 м абс. выс. Море вступило в новый этап своего существования, который характеризуется изменением различных природных компонентов.

Положение небольшого по размерам Аральского моря в зоне внетропических пустынь обусловливает резкую континентальность климата. Лето здесь сухое и жаркое, зима холодная с неустойчивой погодой. Обширная область Приаралья и само море находятся в сфере деятельности зимнего Сибирского антициклона и летней Южно-Азиатской барической депрессии. Они определяют основную барическую обстановку в этом районе, на которую накладываются разнообразные синоптические ситуации, что в совокупности создает сезонные особенности атмосферных процессов и сказывается на величинах метеорологических характеристик. Осенью и зимой преобладают северо-западные ветры. Температура воздуха в ноябре имеет отрицательные значения и в январе в среднем равна −12—14°, но над морем воздух заметно теплее.

В теплые сезоны отрог Сибирского антициклона разрушается, и окружающие Арал пространства оказываются под воздействием Южно-Азиатского минимума, поэтому сохраняется преобладание ветров восточных направлений. Температура воздуха весной быстро повышается от +5—10° в марте до +20° в апреле. Летом ее среднемесячные значения, например в июле, равны +27—28°, а среднесуточные достигают +35°. Над морем температура воздуха на 3—5° ниже, чем в прилегающих районах, что приводит к формированию над ним слабо выраженной области повышенного давления.

Среднемноголетний суммарный сток Амударьи и Сырдарьи в Аральское море до 60‑х гг. исчислялся примерно 52—56 км 3 /год. Сток Амударьи у пос. Чатлы в среднем за год равен 45 км 3 . Средняя многолетняя величина стока Сырдарьи у г. Казалинск равна 14,7 км 3 /год.

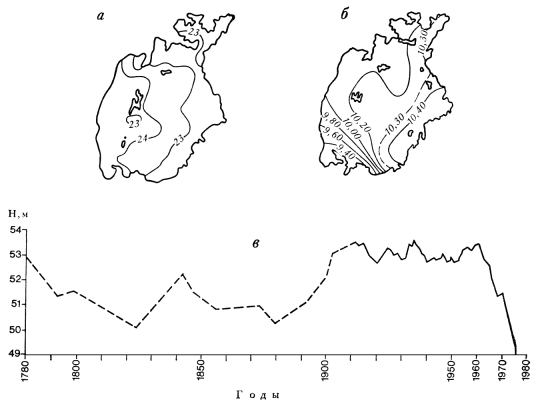

Гидрологическая характеристика. Низкие широты и внутриконтинентальное местоположение обусловливают поступление большого количества радиационного тепла к поверхности моря в теплое время года и примерно равную ему теплоотдачу моря в атмосферу в холодные сезоны. В соответствии с этим аральская вода хорошо прогревается в весенне-летнее и сильно выхолаживается в осенне-зимнее время. Характерное для Аральского моря распределение температуры воды на поверхности по сезонам показано на картах, обобщающих многолетние данные (рис. 3). Из карт видно, что летом (август) температура воды довольно однородна на всей площади моря. Различия ее величин между северной и южной частями равны примерно 2,0—2,5° и определяются широтой. Заметно выражены изменения температуры воды с глубиной, причем они неодинаковы от сезона к сезону в разных районах моря.

Рис. 3. Распределение температуры (а) и солености (б) на 1960 г. на поверхности Аральского моря летом и многолетние изменения его уровня (в)

В течение года в Аральском море наблюдается гомотермия, обратная и прямая температурная стратификация. Вода становится однородной по температуре осенью (ноябрь — начало декабря) в прибрежных мелководных районах и зимой (конец января) в открытых глубоких частях. Интенсивное зимнее охлаждение понижает температуру поверхностных слоев, а на нижележащих горизонтах она остается более высокой, чем на поверхности, так создается обратная стратификация зимой.

Средняя годовая соленость воды Аральского моря на 1960 г. изменялась от 9,6 до 10,3‰. Внутригодовой ход солености в море выражен довольно слабо. Зимой она несколько повышена за счет льдообразования. Летом, в августе, когда речной сток в море достигает максимума, поле солености на поверхности перестраивается (см. рис. 3). В это время возрастает распреснение юго-западной части моря, где отмечается наименьшая соленость (9,3—9,4‰). Высокая соленость (10,4—10,5‰) наблюдается в восточных мелководных районах в связи с сильным испарением.

Несмотря на южное положение моря, в нем хорошо выражена осенне-зимняя конвекция — один из важных процессов, формирующих структуру вод моря. Конвекция возникает с началом охлаждения поверхности моря, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится меньше среднесуточной температуры воды, что имеет место в первой половине августа в западной части моря и во второй половине этого месяца в восточных районах моря. В начале своего развития перемешивание охватывает сравнительно слабо устойчивые верхние (местами 5, местами 10 м) слои воды и с течением времени распространяется вглубь.

Своеобразна горизонтальная циркуляция вод Аральского моря. В отличие от всех морей Северного полушария в нем преобладает в общем антициклональное (по часовой стрелке) движение вод. Среди различных истолкований этого феномена наиболее обоснованное объяснение принадлежит А. Н. Симонову (1954), который на основе полученной В. Б. Штокманом связи квадрата скорости ветра с переменной глубиной моря и горизонтом залегания нулевой изотахи, отделяющей течение по ветру от противотечения, установил основную причину антициклональной циркуляции аральских вод. Она заключается в совместном воздействии преобладания неравномерных по скорости ветров северных направлений и общего наклона морского дна с востока на запад. Неравномерность ветра проявляется в уменьшении скорости потоков по мере движения вдоль большой оси моря (северо-восток — юго-запад). Таким образом, большая энергия довольно сильных ветров на востоке передается меньшим (на малых глубинах восточных мелководий) столбам воды, а меньшая энергия слабых ветров в центре и на западе моря сообщается большим (на значительных глубинах центральной и западной частях моря) столбам воды. В результате этого возбуждается движение вод на поверхности в общем с северо-востока на юго-запад, которое дает начало антициклональной циркуляции.

Преимущественно слабые ветры в условиях малых глубин возбуждают обычно невысокие (до 1,0 м), короткие, но крутые волны. Они растут быстро и затухают в течение небольшого отрезка времени. В море преобладает волнение силой 1—2 балла. Весной и осенью при сильных и довольно устойчивых ветрах оно достигает 4—5 баллов. Более высокая степень волнения отмечается как исключение.

Аральскому морю, как замкнутому бессточному водоему, свойственны значительные колебания уровня. Сгонно-нагонные колебания уровня с большой амплитудой связаны в основном с крупномасштабными синоптическими процессами, которые вызывают сильные продолжительные ветры. Наиболее отчетливо сгоны и нагоны проявляются вдоль большой оси моря. Штормовые севере восточные ветры приводят к сгону в северной и северо-восточной частях моря и нагону на юге и юго-западе. Штормовые западные и юго-западные ветры вызывают сгоны в южных и юго-западных районах и нагоны в северной и северо-восточной частях.

Преобладание ветров вдоль большой оси моря создает предпосылки для возбуждения сейш. Они имеют преимущественно характер правильных периодических колебаний уровня и обычно довольно долго не затухают. Анализ мареограмм обнаруживает в Аральском море продольную одноузловую сейшу с периодом 23 ч средней амплитудой 21 см, а также трехузловую сейшу с периодом 8 ч 18 мин и средней амплитудой 7 см. Не исключается возможность существования в море поперечной одноузловой сейши с периодом, близким к 8 ч.

Сезонные колебания уровня характеризуются четко выраженной периодичностью. Максимальный подъем уровня летом вызван распространением паводочной волны стока Амударьи и Сырдарьи. Осеннее понижение обусловлено испарением с водной поверхности, которое достигает наибольших величин после прохождения речного паводка. Зимний минимум высоты стояния уровня связан с очень малым количеством воды, приносимой реками в море. Обычно кривая сезонного хода уровня имеет близкий к симметричному вид с максимумом в июле и минимумом в декабре.

Многолетние изменения уровня моря показаны на графике рис. 3, из которого видно, что последнее довольно высокое положение уровня наблюдалось с 1952 по 1960 г. Начиная с 1961 г., уровень моря стал ежегодно понижаться главным образом в связи с безвозвратным изъятием речного стока на орошение и в меньшей степени из-за естественной маловодности. В течение последних 25 лет происходит однонаправленное изменение уровня: он понижается от года к году.

Хотя Аральское море лежит в южной зоне, на нем ежегодно образуется лед. Обычно льдообразование начинается в прибрежных районах на севере и северо-востоке моря примерно во второй декаде ноября. К концу этого месяца первичные формы льда появляются у южных берегов. В открытом море льды наблюдаются со второй декады декабря, а у западного побережья лед образуется в среднем в первой декаде января. Наибольшего развития ледяной покров достигает в середине февраля. Прибрежную зону моря покрывает припай, а в открытых районах распространены дрейфующие льды, представленные мелко- и крупнобитым льдом и ледяными полями.

Весеннее разрушение льда обычно начинается во второй половине февраля на юге и в первой половине марта на севере. Однако при холодной весне на отдельных участках северного и восточного побережий припай может сохраняться до 20—25 апреля. Обычно же таяние льда идет интенсивно. В середине марта ледовитость сокращается на 25%, а к концу апреля лед повсеместно исчезает. В среднем льды в Аральском море держатся 4—5 месяцев, но иногда встречаются в течение полугода. Наиболее короткое время льды существуют в западной глубокой части моря.

Гидрохимические условия. Гидрохимические особенности Аральского моря проявляются не только в отмеченном своеобразии солевого состава его воды, но и в содержании и распределении растворенных в ней кислорода и основных биогенных веществ. В воде Аральского моря в течение круглого года содержится большое количество растворенного кислорода с пересыщением в глубоких слоях иногда до 150—200%. Это объясняется развитой фотосинтетической деятельностью высшей подводной растительности вследствие малых глубин и высокой прозрачности аральской воды, небольшим потреблением кислорода сравнительно малочисленным планктоном и небольшим содержанием легко окисляющихся органических веществ, поступающих в море с речным стоком.

Аральская вода бедна фосфатами и нитритами. Несколько повышенное содержание фосфатов отмечается в северных районах моря и на взморьях Амударьи и Сырдарьи. Количество фосфатов несколько увеличивается летом за счет речного стока и уменьшается осенью. С глубиной их содержание почти всегда уменьшается, что отличает Арал от других морей, где существуют зоны глубинного накопления фосфатов. В Аральском море этому препятствует развитие фотосинтетической деятельности во всей толще вод. Нитриты в незначительных количествах отмечаются в море весной и осенью. Летом их содержание несколько увеличивается. Кремний в повышенном количестве встречается летом в поверхностных водах приустьевых зон, куда он выносится реками.

Приведенные сведения характеризуют основные черты природных условий Аральского моря в течение довольно длительного (начало XX в. — 60‑е гг.) времени относительной стабилизации его водного баланса и положения уровня. Однако почти два последних десятилетия речной сток в Арал неуклонно сокращается и соответственно постоянно понижается уровень моря. Это уже заметно отразилось и продолжает сказываться на различных компонентах природы моря. Прежде всего уменьшились объем воды и площадь моря, а его средняя соленость увеличилась до 13,0‰ и продолжает возрастать. С сокращением объема воды уменьшился ее летний теплозапас, понизилась температура замерзания, охлаждение моря протекает интенсивнее, льдообразование на севере и востоке начинается несколько раньше средних многолетних сроков. В море стало поступать меньше биогенных веществ с речными водами. Обсохли многие нерестилища и места нагула рыбы, что привело к сокращению биологической продуктивности Арала. Обмеление моря продолжается и не исключено в будущем. В этом случае очертания и природа моря будут существенно изменяться. Расчетные контуры моря при различных положениях уровня в близкие и отдаленные годы показывают, что в конечной перспективе Аральское море может раздробиться на несколько отдельные бассейнов и прекратить существование как единый самостоятельный водоем.

Будущее Аральского моря — его главная и очень широкая проблема. Она включает в себя решение прогностических вопросов гидрологии, гидрохимии и биологии моря, связанных с постоянным понижением уровня. В связи с этим производятся расчеты возможных изменений основных элементов природы моря на конкретные годы вплоть до конца XX в. Вместе с тем прорабатывается крупная народнохозяйственная проблема — переброска части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, в рамках которой изыскиваются пути пополнения водой Аральского моря в целях сохранения этого уникального водоема нашей планеты.

Источник