Колебания уровня мирового океана трансгрессия регрессия ингрессия моря

Глобальные трансгрессии и регрессии моря

Наряду с тектоническими процессами, имеющими региональный, но не всеобщий характер, в геологической истории нашей планеты достоверно выявлены и периоды повсеместного, глобального изменения положения уровня вод Мирового океана, сопровождавшиеся крупными наступлениями — трансгрессиями и отступлениями — регрессиями моря.

Такие колебания уровня океана также могли вызываться тектоническими факторами, но уже имеющими глобальный характер. Так, всеобщие трансгрессии связывают с появлением и развитием структур очень больших размеров в центральных участках океанических впадин. Здесь существуют гигантские протяженные зоны воздымания — так называемые срединно-океанические хребты. Длина их составляет многие тысячи километров при ширине до 500-1000 км и превышении над средним уровнем дна в 2-3 км. Срединно-океанические хребты — это чрезвычайно активные в геологическом отношении структуры. С осевыми частями хребтов и секущими их разломами связан интенсивный вулканизм, при котором в океан поступает огромная масса магматических пород. Известно, например, что многие острова и подводные возвышенности океана имеют вулканическое происхождение, а общее количество лавы, извергаемой из трещин океанического дна, оценивают фантастической цифрой — 4 млрд. м 3 в год!

Естественно, что образование и развитие срединно-океанических хребтов приводит к сокращению объема океанических впадин и глобальному повышению уровня вод Мирового океана.

Другим важным фактором, влияющим на положение уровня океана, является объем сносимых в него осадков. И в самом деле, разрушение морских берегов под ударами волн, эрозионная деятельность рек и временных потоков, атмосферная и космическая пыль дают исходный материал для осаждения новых и новых слоев пород на океаническом дне. Естественно, что это также приводит к повышению уровня вод Мирового океана.

Однако скопление значительной массы вулканических и осадочных пород оказывает давление на океаническое дно и вызывает его прогибание. Это приводит к увеличению объема впадин, которое в той или иной степени компенсируется поступающим в океан вулканическим и осадочным материалом. Компенсация эта обычно не бывает абсолютной. В случае недокомпенсации относительный объем впадин сокращается и уровень океана повышается, а в случае перекомпенсации, наоборот, происходят относительное углубление океанических впадин и глобальная регрессия моря.

Здесь, таким образом, взаимодействуют два противоположных фактора, контролирующих изменение относительного объема впадин — их заполнение и вызванные этим заполнением компенсационные процессы. Суммарное воздействие обоих факторов предугадать трудно, но влияние их на глобальные колебания уровня вод Мирового океана несомненно.

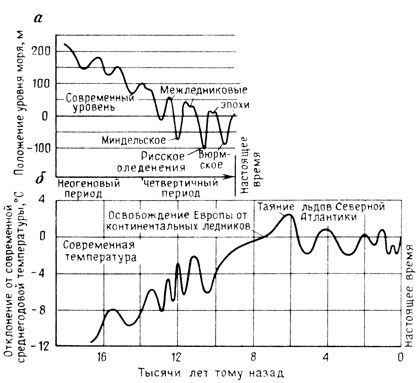

И наконец, третий фактор, обусловливающий изменения положения уровня моря, — это климат. В самом деле, глобальные изменения климата оказываются мощным фактором, ограничивающим подвижность гидросферы. Похолодания и оледенения приводят к интенсивному переходу воды в твердое состояние — росту континентальных ледников, особенно в полярных областях. При этом уровень воды в Мировом океане понижается. И наоборот, эпохи потепления характеризуются интенсивным таянием ледников, сокращением полярных областей оледенения и обширными трансгрессиями моря.

Влияние всех рассмотренных факторов на изменения уровня океана проявлялись и проявляются одновременно, что существенно усложняет их изучение. Однако к настоящему времени накоплены многочисленные данные по составу и возрасту пород, слагающих континентальный шельф и берега континентов, что позволяет в общем виде реконструировать характер колебаний уровня вод в Мировом океане в течение последних 600 млн. лет. В результате проведенных исследований установлено, что за это время уровень Мирового океана неоднократно менял свое положение (рис. 11, а). На фоне частых колебаний уровня отчетливо выделяют две эпохи продолжительных трансгрессий — около 50-100 млн. лет тому назад и 350-500 млн. лет тому назад, когда уровень Мирового океана повышался на 200-300 м выше современного! Сопоставление этих данных, например, с результатами изучения геологии Северной Америки показывает, что этим эпохам трансгрессий соответствовали эпохи сокращения площади суши до 40 % от ныне существующей (рис. 11, б).

Глобальные изменения положения уровня Мирового океана, получившие название эвстатических колебаний, имели место и в сравнительно недалеком прошлом, продолжаются они и в наши дни.

При этом выясняется, что наиболее активным фактором, способствующим резким эвстатическим колебаниям, являются климатические изменения. И действительно, скорость тектонических процессов и тем более осадконакопления значительно ниже скорости изменения климата. Поэтому для сравнительно непродолжительных отрезков геологической истории океана основным фактором эвстатических колебаний оказываются изменения среднегодовой температуры. В течение последних 5 млн. лет выделено не менее семи эпох существенных, сравнительно резких смен климата, с которыми были связаны глобальные оледенения (рис. 12, а). Особенно резкими были понижения температуры в течение современного, четвертичного периода, когда имели место три крупных оледенения — миндельское, рисское и вюрмское, охватившие практически всю планету. Достаточно сказать, что мощные полярные ледники в Европе тогда достигали юга Украины, а в западном полушарии южная кромка полярных льдов — Гавайских островов! При этом в лед превращались столь значительные массы воды, что уровень Мирового океана понижался на 100 м и более. Очевидно, что в такие периоды глобальных оледенений существовало более «справедливое» распределение площадей суши и моря — море отступало и сушей становились обширные участки континентального шельфа. Правда, в полярных и даже умеренных широтах они покрывались мощными материковыми ледниками. Периоды существенного понижения уровня Мирового океана были сравнительно редкими и кратковременными.

Источник

КЛИМАТ В ДРЕВНИЕ ЭПОХИ

На протяжении фанерозоя многие территории современных континентов неоднократно то покрывались морями, то, наоборот, становились ареной размыва, и, следовательно, развитие планетарных трансгрессий и регрессий приводило к существенному изменению соотношения моря и суши. Это в свою очередь определяет степень континентальности климата планеты. Чем больше площадь Мирового океана, тем более мягким должен быть климат, с меньшими суточными и сезонными амплитудами температур. На степень континентальности климата влияет и особенность распределения континентов на земной сфере, т. е. их компактность или разбросанность.

Исходя только из взаимного расположения материков условно можно считать, что континентальный климат на планете должен был существовать в конце палеозоя. В это время, как известно, континенты были соединены в единый суперконтинент Пангею. Несколько меньшая континентальность должна быть в раннем палеозое, когда материки были сосредоточены в южном полушарии, и в современную эпоху, когда континенты находятся в основном в северном полушарии.

В течение фанерозойской истории наблюдалась многократная смена талассократических и теократических эпох. Развитие трансгрессий и регрессий определялось геотектоническими условиями планеты. Долгое время считалось, что материки осушались в периоды орогенеза и, наоборот, в периоды относительного тектонического покоя в талассократическую эпоху материки подвергались существенному затоплению. Природа трансгрессий и регрессий моря объяснялась вертикальными колебательными движениями платформ.

В последние десятилетия появилась идея о связи трансгрессий и регрессий и, следовательно, колебания уровня Мирового океана с изменениями объема океанических впадин. Становление новой глобальной тектоники и теоретические расчеты, проведенные О. Г. Сорохтиным [82], дали возможность связать развитие трансгрессий и регрессий с высотой гребней срединно-океанических хребтов и скоростью раздвижения в рифтовых зонах. Как оказалось, различная скорость раздвижения литосферных плит обусловливает различный объем срединно-океанических хребтов и, следовательно, объем океанических впадин. При небольших скоростях раздвижения объем срединно-океанических хребтов будет меньше, но океаническая впадина будет больше, и на континентах наступает регрессия.

Л. Эдьедом [136] по палеогеографическим картам Н. М. Страхова [83] и картам X. Термье и Г. Термье [177] был построен график изменения суммарной площади покрытых морем территорий современных континентов. Позднее соотношения между площадями морей и суши в фанерозое уточнялись многими исследователями в связи с возникшей дискуссией о существовании или отсутствии глобальных трансгрессий или регрессий [40, 100]. В последнее время А. Б. Ронов, В. Е. Хаин с сотрудниками [65— 69, 91, 92] произвели подсчеты площадей морской и континентальной седиментации и денудации, которые представлены в серии публикаций, посвященных литологическим формациям Земли. Эти результаты дополнены и отражены в виде графика ( 7.13). Суммарная кривая развития трансгрессий и регрессий в целом на Земле показывает, что в течение фанерозойской истории во все возрастающем объеме осуществлялась неуклонная регрессия.

График изменения площадей морей от общей площади материков свидетельствует, что крупнейшими регрессиями на Земле были регрессии в конце перми и в начале триаса и в современную эпоху. Регрессивными эпохами являются также поздний ордовик, ранний девон, конец карбона, поздняя пермь и начало триаса, ранняя юра, конец мела, олигоцен и плиоцен. С регрессивными эпохами совпадают существенные климатические изменения.

С крупными регрессиями связаны не только сильная континентальность климата, но и сопутствующие ей похолодания, а в ряде случаев и оледенения. Так, позднеордовикское, позднекарбоновое и плиоценовое оледенения Земли по времени совпадают не только с дефицитом углекислоты в атмосфере, но и с развитием регрессивного этапа. С другими регрессивными эпохами по времени совпадают небольшие по интенсивности глобальные похолодания (ранний девон, граница перми и триаса, граница ранней и средней юры, середина и конец мелового периода, олигоценовая эпоха).

Периоды трансгрессивного развития хорошо коррелируются с эпохами потепления и широкого развития органического мира. Наиболее теплые эпохи —начало ордовика, силурийский период, средний девон—ранний карбон, ранняя и начало поздней перми, средняя и поздняя юра, поздний мел, эоценовая эпоха — одновременно являются эпохами широкого распространения морских условий на континентах.

Связь оледенений и вообще понижений температуры на материках с наступлением континентального режима, выявленная на основе эмпирических данных, не является случайной и вызвана существенными различиями отражательной способности (альбедо) суши и моря. Более высокое значение альбедо суши, не покрытой снежным покровом, по сравнению с альбедо водной поверхности приводит в конечном итоге к потере тепла и снижению температуры приземных слоев атмосферы. Для водной же поверхности характерна не только низкая отражательная способность, но и значительная теплоемкость, что при одинаковом количестве солнечной энергии, достигающей земной поверхности, приводит к существенному накоплению тепла и сказывается на суточных и сезонных амплитудах температуры.

Хотя общие тенденции изменения глобального климата совпадают с усредненной кривой трансгрессий и регрессий, возникает немаловажный вопрос об одновременности или разновременности развития трансгрессий и регрессий на отдельных континентах. В этой связи некоторые исследователи полагают, что в развитии Земли нет всеобщих закономерностей и геотектоническое состояние планеты в одни и те же временные интервалы было различным в разных ее частях. Отсюда следует, что в то время как на одних материках происходила регрессия, другие испытывали относительный тектонический покой и трансгрессию. Если допустить отсутствие связи климата с развитием трансгрессий и регрессий, то климаты отдельных материков в одни и те же интервалы времени существенно бы различались.

Как показали последние исследования в этой области [40J, геотектоническое состояние Земли не только в течение фанерозой- ского этапа развития, но и в каждый небольшой промежуток времени определялось как развитие единого целого. Трансгрессии и регрессии на всех материках появлялись почти одновременно, и хотя масштаб их на отдельных континентах и даже крупных платформах сильно варьировал, но общие тенденции регионального и глобального развития тем не менее совпадали. Произведенные расчеты по измерению площадей морского осадконакопле- ния на Восточно-Европейской и Сибирской платформах, Европейском и Северо-Американском материках представлены в виде кривых на 7.14. Их сопоставление весьма убедительно свидетельствует об общих тенденциях и единовременное развития гео- и талассократии и на континентах.

Таким образом, обобщая результаты исследований по глобальным климатам фанерозоя, мы приходим к весьма существенным выводам о характере колебания климата на протяжении прошедших 600 млн. лет и к объяснению причин формирования и колебания климата в геологическом прошлом. На формирование климата и его эволюцию важнейшее влияние оказывала атмосфера Земли. При этом имела значение не только мощность атмосферы, но и, самое главное,— содержание в ней углекислого газа, водяных паров и пыли. Как известно, общее количество этих компонентов в атмосфере находилось в тесной зависимости от интенсивности и времени проявления вулканических процессов.

Другой немаловажной причиной колебания климата является развитие глобальных трансгрессий и регрессий, с которыми, в свою очередь, связано развитие континентального или морского климата. Вполне вероятно, что первопричиной климатических изменений в геологическом прошлом являлась тектоническая активность Земли, обусловившая движение с различной скоростью литосферных плит. Развитие активного вулканизма и сейсмичности, смена теократических эпох эпохами талассократии, метаморфизм и т. д. связаны с расколом земной коры и перемещениями и поглощениями литосферных плит.

Немаловажное воздействие на климат Земли оказывало взаимное расположение материков на земной сфере

Нахождение континентальной суши в околополярных районах вследствие высокого значения альбедо приводило в конечном счете к оледенениям. Это по времени совпадало с уменьшением общего количества углекислого газа, который в предыдущие более теплые эпохи расходовался в процессах выветривания на развитие растительного покрова и на образование карбонатных пород.

Источник